9W-WRose 电池未来 2025年10月23日 08:31 广东

三元氧化物正极(LiNixCoyMn1-x-yO2,NCM)凭借高能量密度和可调控的电化学性能,已成为锂离子电池(LIBs)的有力候选;

然而,其在电化学循环过程中结构退化问题依然突出,机械-化学-电化学多因素耦合导致的多尺度失效机制复杂。这些退化路径最终削弱电池活性、寿命与安全性。

2025年10月21日,武汉理工大学曾炜豪、木士春在国际知名期刊Advanced Materials发表题为《Multiscale Failure Mechanisms of Ternary Oxide Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries》的综述论文,Jun Su(注:苏俊)为论文第一作者,曾炜豪、木士春为论文共同通讯作者。

在本文中,为系统厘清失效机理,作者从原子—颗粒—电极多尺度层级视角剖析NCM失效的起源与演化:原子尺度表现为阳离子混排与氧空位形成;颗粒尺度为机械应变累积诱发晶内/晶间微裂纹与颗粒粉化;电极尺度则是活性材料从集流体剥离。

同时讨论了跨尺度的相变与副反应,并评估了用于精准识别退化现象的前沿表征技术;分析了跨尺度失效研究面临的挑战并提出对策。

通过建立跨尺度框架,本综述旨在启发下一代NCM正极材料的理性设计,并指导退役NCM的回收与再利用。

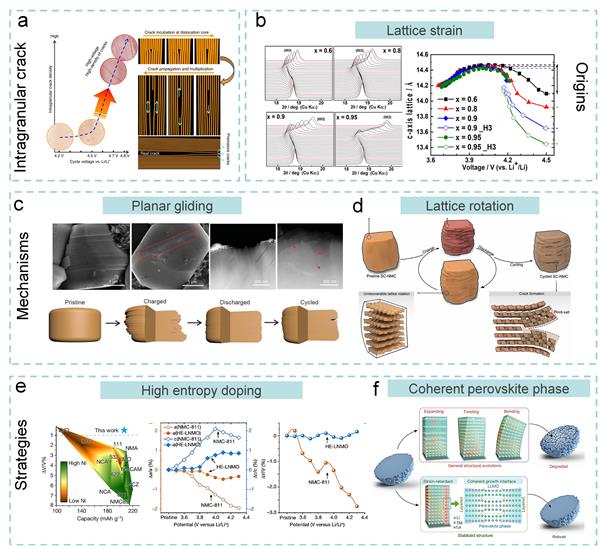

图1:三元正极材料跨尺度失效机制示意图。

图2:(a)Li/Ni混排构型;(b)Ni、Co、Li磁矩;(c)LiNixCoyMnzO2阳离子无序度与Ni含量关系;(d)Ni原子两种迁移路径及迁移能随锂脱出量变化曲线;(e)F、Cl、Br、I掺杂对NCM811 Li/Ni反位缺陷形成能影响;(f)F掺杂对Ni离子迁移能垒影响。

图3:(a)氧氧化过程中的电荷转移模型及电子结构变化;(b、c)氧二聚体形成、过渡金属迁移及O2聚集机制;(d)不同Ni含量NMC首次充电过程中的氧释放行为;(e)不同荷电状态下的氧氧化行为;(f)镧化表面工程抑制层状正极晶格氧流失。

图4:(a)过渡金属离子迁移至锂层诱发本征离子无序并产生氧空位;(b)氧空位加剧Li/Ni阳离子混排并影响相关迁移势垒;(c)氧空位对荷电状态25 %(左)与50 %(右)时Ni迁移能的影响。

图5:(a)晶内裂纹与循环电压相关,位错辅助裂纹演化过程示意;(b)不同Ni含量(003)面原位XRD及c轴晶格参数变化曲线;(c)循环过程中通过面滑移实现可逆微裂纹演化;(d)反复晶格旋转导致晶内裂纹形成;(e)高熵掺杂策略与(f)钙钛矿相抑制应变积累、缓解晶内裂纹产生。

综上所述,作者、揭示了三元氧化物正极材料(NCM)在多尺度下的失效机制(从原子级到电极级),阐明了结构退化、相变与副反应之间的耦合关系,并提出了针对性改进策略。

本研究为高性能正极材料设计、寿命预测及退役材料高效回收提供了理论依据和技术路径,对推动高能量密度锂离子电池发展具有重要意义。

Multiscale Failure Mechanisms of Ternary Oxide Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries. Adv. Mater,. 2025.

https://doi.org/10.1002/adma.202506063.

#武汉理工大学#AM#锂电池