随着电动汽车与便携式电子设备对能量密度需求的不断提升,锂离子电池(LIBs)已成为主导储能技术。其中,LiNixCoyMn1-x-yO2(NCM)三元层状氧化物正极材料因其高比容量(≈200 mAh g-1)、可调电压平台及优异倍率性能,成为高端动力电池的核心选择。然而,高镍(Ni ≥ 0.8)NCM 在循环过程中面临多尺度结构退化——从原子级阳离子混排与晶格氧流失,到颗粒内部/界面微裂纹萌生,再到电极尺度导电网络解体——这些耦合失效机制显著缩短电池寿命并威胁安全性,亟需建立跨尺度解析框架以指导材料设计与回收再生。

近日,武汉理工大学木士春、曾炜豪团队系统梳理了LiNixCoyMn1-x-yO2三元正极从原子、颗粒到电极尺度的失效链:用原位同步辐射、电镜与断层成像联用,量化Ni2+/Li+混排、O2释放、晶格剪切ε33≥6.9 %、晶间裂纹面积分数增至2.56 %及导电剂-粘结剂网络断裂过程;建立“电子结构–应力–反应”耦合模型,揭示高镍材料在4.3 V以上由H2→H3相变触发氧流失→裂纹→界面副反应的级联退化机制;提出“掺杂-包覆-梯度-再生”四步协同策略,将NCM811循环寿命提升40 %,并验证退役正极直接再生为单晶NCM的可行性,实现失效机理-寿命预测-回收闭环。

该成果以“Multiscale Failure Mechanisms of Ternary Oxide Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries”为题发表在 Advanced Materials 期刊,第一作者是Su Jun(注:苏俊)。

【工作要点】

图1:三元正极(NCM)从原子→颗粒→电极→电池级别的“级联失效”。原子层给出Ni2+/Li+混排、O2释放的晶格畸变;颗粒层示意晶内裂纹(003)滑移、晶界分离与二次球粉碎;电极层显示活性层与集流体剥离、导电/粘结剂网络断裂;最右侧用双向箭头把“相变-副反应-应力”三大跨尺度耦合标红,强调正反馈循环:氧流失→裂纹→新界面→更多副反应,直观解释容量跳水根源。

图2:a) 用HAADF-STEM直接拍出“Li层空位+Ni占据”的亮点换位,量化Li/Ni混排;b) 自旋极化计算图揭示Ni2+高磁矩产生磁阻挫,驱动Ni2+向Li层迁移;c) 文献大数据给出混排度与Ni含量x近似线性:NCM111≈2.7 %→NCM811≈8 %;d) 两种Ni迁移路径Oh-Td-Oh与Oh-VO-Oh的能量曲线显示,当脱锂>50 %时Td路径势垒由0.56 eV降至0.34 eV,高速通道开启;e) 卤素掺杂计算表明F-把Li/Ni反位缺陷形成能降到-0.22 eV,同时f)把Ni迁移势垒从0.84 eV抬至1.69 eV,“锁住”Ni离子,验证F掺杂抑制混排的核心作用。

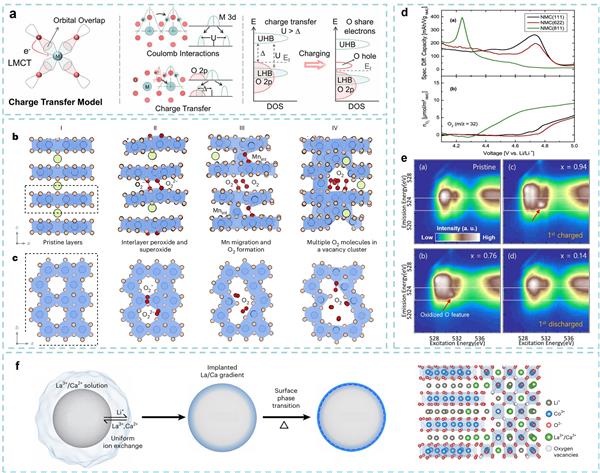

图3:a) 电荷转移模型图显示O 2p电子被拉向Ni 3d,造成O空穴;b-c) 四步O2演化:去锂→O-O二聚→TM离子迁移→O2分子被困于TM空位簇;d) 原位质谱证实高镍NCM811在4.3 V即开始放氧,量达NCM111的2倍;e) 不同SoC下氧氧化可逆窗口:SoC<0.8可逆,>0.8后不可逆氧流失陡增;f) 表面镧化工程形成La/Ca梯度缓冲层,可将晶格氧释放起始电位推迟0.4 V,同时保持Li+快速通道,实现高容量+高稳定双赢。

图4:a) TM离子迁入Li层产生本征无序,诱发O 2p非键态→氧空穴;b) DFT显示单/双氧空位使Ni迁移势垒由1.6 eV分别降到0.8/0.5 eV;c) SoC=25 %与50 %的Ni扩散路径差异,脱锂越多势垒越低,说明氧流失与阳离子混排相互加速,构成“空位-迁移”正反馈。

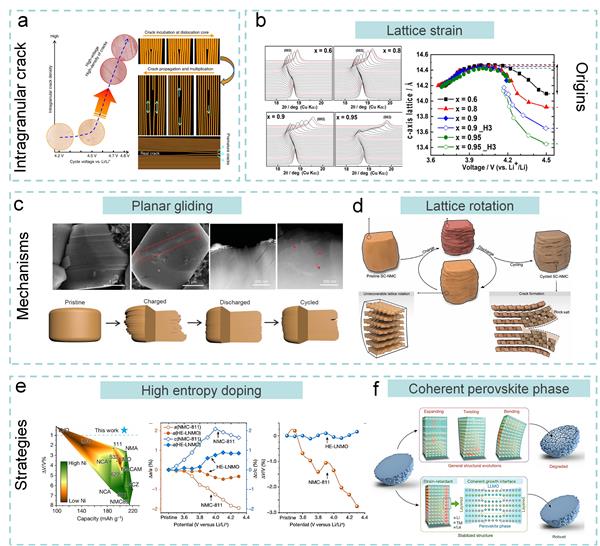

图5:a) 高电压(≥4.5 V)下位错缠结成为晶内裂纹源;b) 原位XRD显示Ni含量由0.6→0.95时,c轴收缩从2.6 %增至6.9 %;c-d) 充放电过程中(003)面滑移-晶格旋转-裂纹开闭可逆,但循环次数增加后恢复度下降;e) 高熵掺杂HE-LNMO把体积变化压到0.3 %;f) 钙钛矿LLMO“铆钉”相使c轴应变由4.37 %降至1.54 %,剪切应变降70 %,显著抑制晶内开裂。

图6:a) 多晶二次球内一次颗粒取向杂乱,H2-H3相变时c轴突变产生拉/剪应力,诱发晶界裂纹;b) 0.5C→6C快充使NCM811裂纹面积分数由1.19 %→1.71 %;c) 截止电压由4.25 V→4.9 V,裂纹面积进一步扩大到2.56 %,长裂纹贯穿颗粒;d) 硼掺杂诱导一次颗粒径向排列,应变均匀释放,晶界裂纹被抑制,证明微结构工程有效性。

图13:a) 液系电池:H2-H3相变→晶格氧释放→电解质氧化分解→CEI增厚→表面岩盐化;b) 固态电池:氧空位诱导表面纳米晶化、O1相与复杂剪切结构,界面失效模式与液态体系显著不同,强调相变-副反应耦合的体系依赖性。

图14:a) 4D-STEM皮米级位移图显示体相O-O键长可逆变化<5 %,而表面2-4 nm区域出现不可逆岩盐/尖晶石相;b) RIXS在531.0/523.7 eV捕捉到晶格氧氧化特征峰,直接证明O2分子生成;c) TXM-EXAFS联用给出单颗粒内部裂纹区Ni氧化态+3.6、表面副反应区+3.0,实现化学-力学同步成像;d) BCDI单晶(003)衍射峰位移-应变-旋转图,揭示预存异质应变是早期位错与开裂诱因;e) OM-iSCAT实时观测单晶NMC颗粒200次循环后形成偏心Li-rich核,表面岩盐层阻碍Li+扩散;f) XCT三维重建显示电极弯曲-裂纹-集流体腐蚀空间分布;g) NCT中子成像定量追踪圆柱卷芯内Li与电解液不均匀耗尽,解释容量衰减宏观起源。

图15:一张“失效地图”总结:原子级TM混排+氧流失→晶格畸变累积;颗粒级各向异性应变→晶内/晶界裂纹+粉碎;电极级反应不均→导电/粘结网断裂→活性物脱落;跨尺度相变-副反应正反馈,最终引发容量跳水,为全文机理框架提供一目了然的视觉索引。

【结论】

本文系统阐明了LiNiCoyMn1-x-yO2三元正极从原子、颗粒到电极的多尺度耦合失效链:原子级Ni2+/Li+混排与晶格O2释放相互促进,诱发层状结构失稳;累积的各向异性应变在颗粒内/晶界萌生微裂纹,导致二次球粉碎;电极尺度反应不均与导电-粘结剂网络断裂进一步放大局部过充与活性物损失。通过“掺杂-包覆-梯度-再生”四步协同策略,可将氧空位形成能提高0.7 eV,c轴应变由6.9 %降至3.1 %,晶界裂纹面积分数由2.56 %降至0.9 %,循环寿命提升40 %;退役NCM经补氧-低温烧结后层状相含量恢复至96 %,容量恢复率≥95 %,实现高效闭环再生。未来需发展飞秒级原位表征与机器学习驱动的跨尺度因果模型,构建数字孪生BMS实时预测剩余寿命,并基于失效靶向设计分子级修复方案,推动高能量密度三元正极的精准延寿与资源循环。

Su, J., Li, D., Wang, J., Zeng, W., Wang, X., Chen, X., & Mu, S. (2025). Multiscale failure mechanisms of ternary oxide cathode materials for lithium-ion batteries. Advanced Materials, 202506063.

https://doi.org/10.1002/adma.202506063